近日,云南大学高原湖泊生态与治理研究院张虎才教授团队通过历时多年的系统监测与分析,基于长时间序列和高分辨率数据揭示了滇池水环境参数的时空演变规律、富营养化特征及关键驱动机制,准确表征了滇池当前的污染状况和发展趋势。该成果以“Spatiotemporal variations in water quality parameters and assessment of the current status and challenges of eutrophication in Lake Dian”/《滇池水质参数时空变化及富营养化现状与挑战评估》)为题,发表于环境科学与生态学领域国际知名期刊《Ecological Indicators》(中科院1区Top,IF=7.4)。该研究为精准评估滇池富营养化和蓝藻水华现状、发展过程及后续治理提供了科学依据和数据支撑。

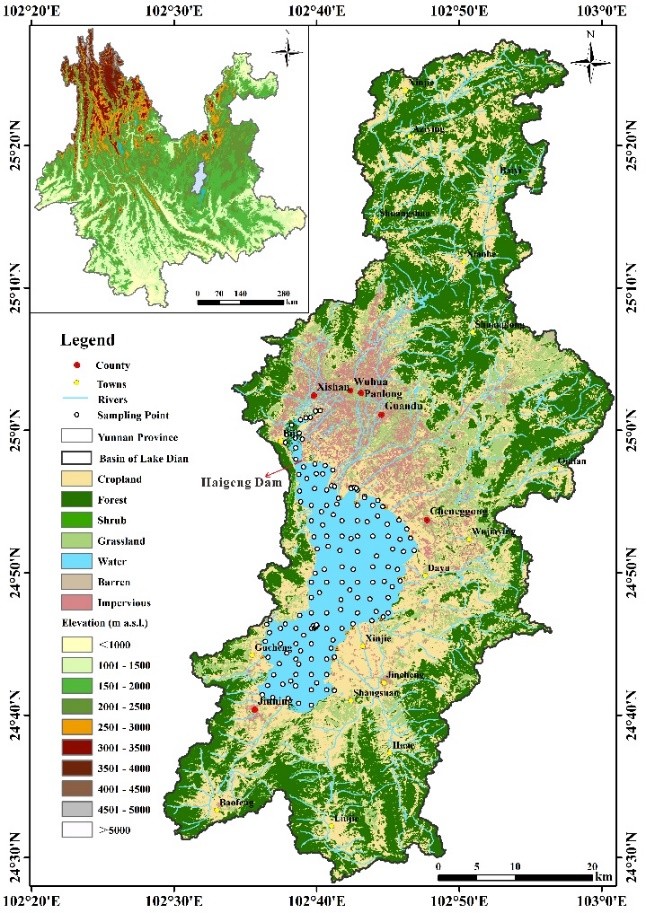

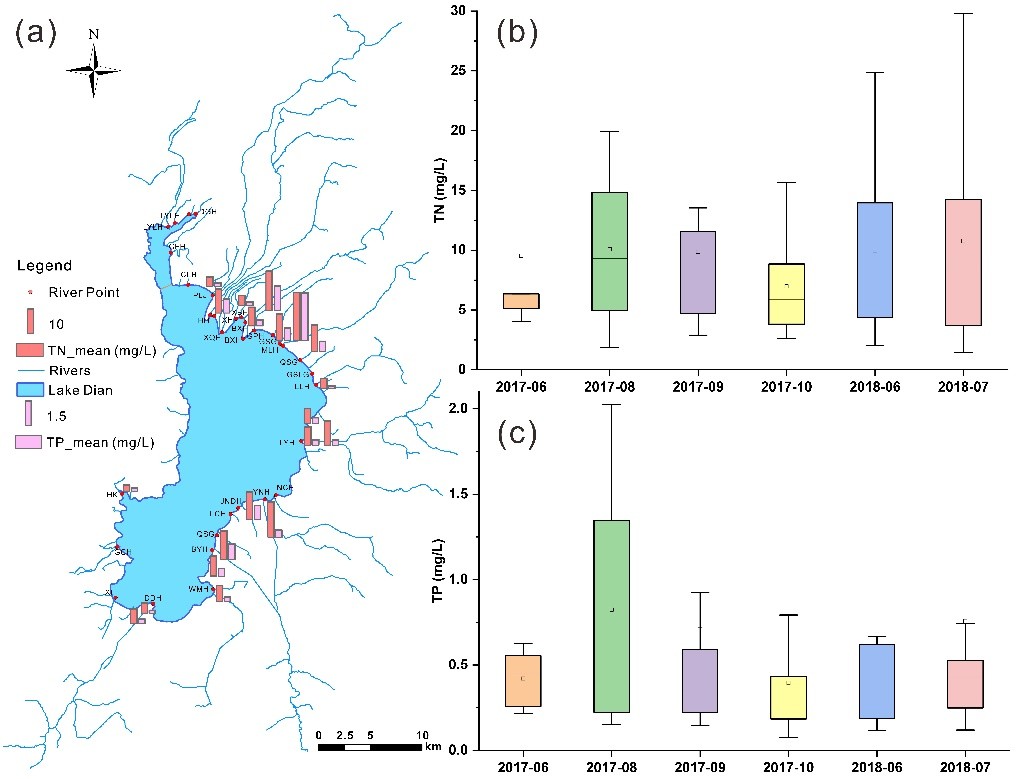

湖泊富营养化是当前全球面临的最严重的水生态环境问题之一。了解湖泊水质参数的时空分布和演变模式对于制定精准的湖泊生态管理策略至关重要。滇池作为云南省最大的淡水湖泊(图1),素有“高原明珠”之称,兼具重要的生态、经济和社会功能。然而,过去数十年,受流域人口增长、城市扩张、农业面源污染和气候变化等多重因素叠加影响,滇池水环境质量严重退化,氮磷含量长期超标,蓝藻暴发频发,生态系统结构与功能遭受持续破坏。研究团队基于1979—2023年国家控点监测数据以及2016—2024年全湖区域高密度采样实测数据(图1),构建了集动态监测、时空分析、关联机制挖掘于一体的多维数据体系,系统研究了滇池主要水质指标(TN、TP、Chl-a、NH4+-N等)的时空分布、季节变化与长期演变过程。

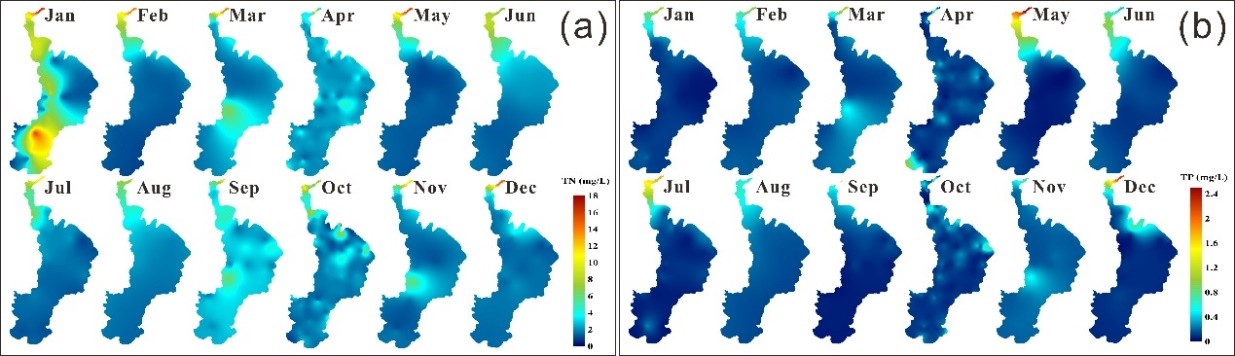

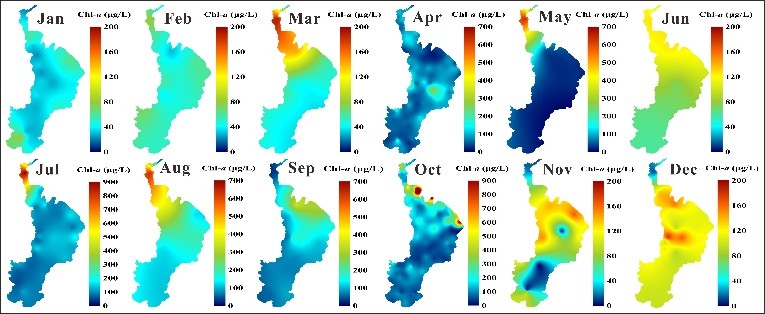

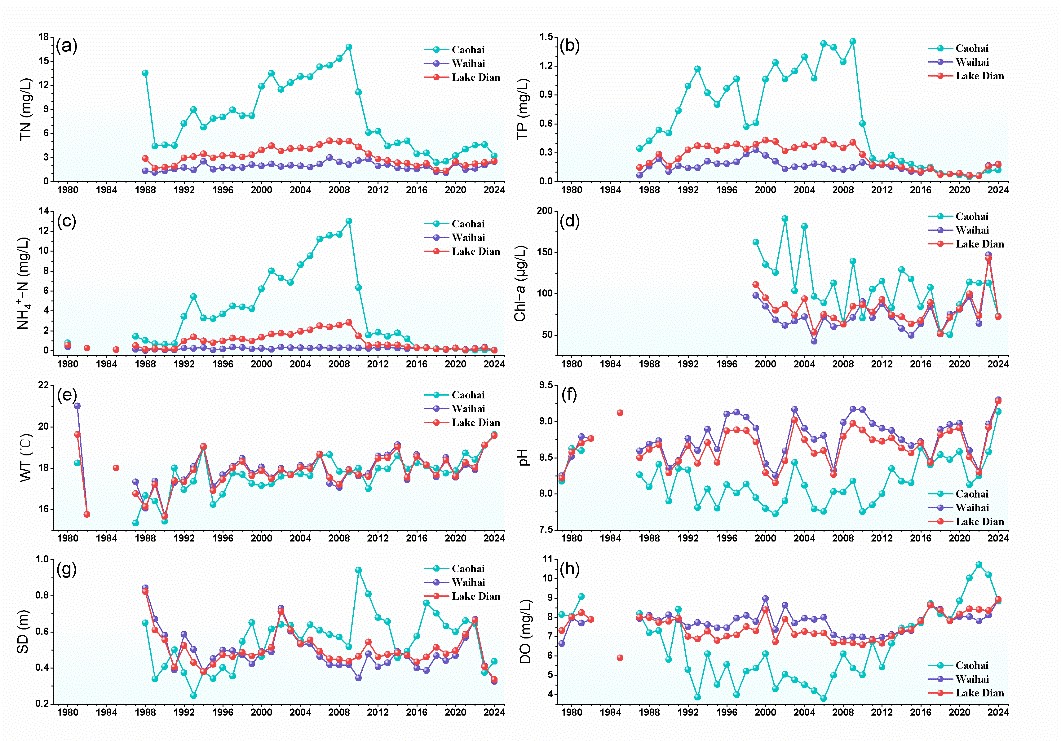

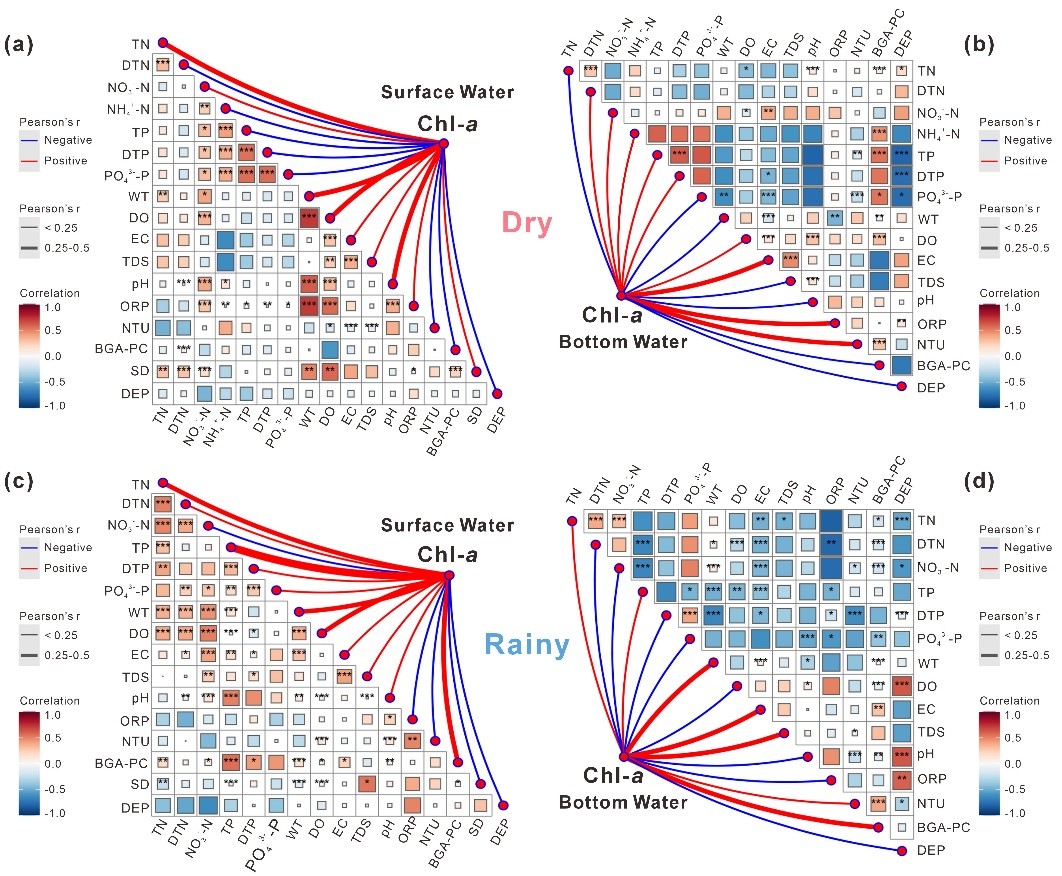

结果表明,滇池氮磷浓度存在显著的空间异质性(图2)。营养梯度依次为:草海>外海,底水>地表水,近岸河口区>中心湖区,总体污染格局自北向南递减。通过时序建模与相关性分析,研究揭示了浮游植物水华表现出明显的季节性和空间聚集性(图3),尤其在5月至10月,高温多雨期,受流域入湖河流携带的污染负荷影响(图4),氮磷浓度在草海区域和东北部近岸水较高,氮磷输入与高水温共同加剧水华发生,藻华多集中在草海、外海北部和浅水湾区域。此外,通过对国家监测数据(1979年3月至2023年6月)和实验室结果的对比分析,综合揭示了滇池水质演变经历了“恶化—改善—波动”三个阶段(图5)。1989年至2009年,TN和TP浓度持续攀升,远超国家地表水Ⅴ类水标准,峰值达3.58±0.98 mg/L和0.35±0.06 mg/L;2010年起,受流域截污治污、生态修复等综合措施影响,氮磷浓度逐步下降,水质出现阶段性改善。但随着雨季来临和面源污染输入增加,近年水体富营养化仍呈现反复波动,水环境稳定性不足。

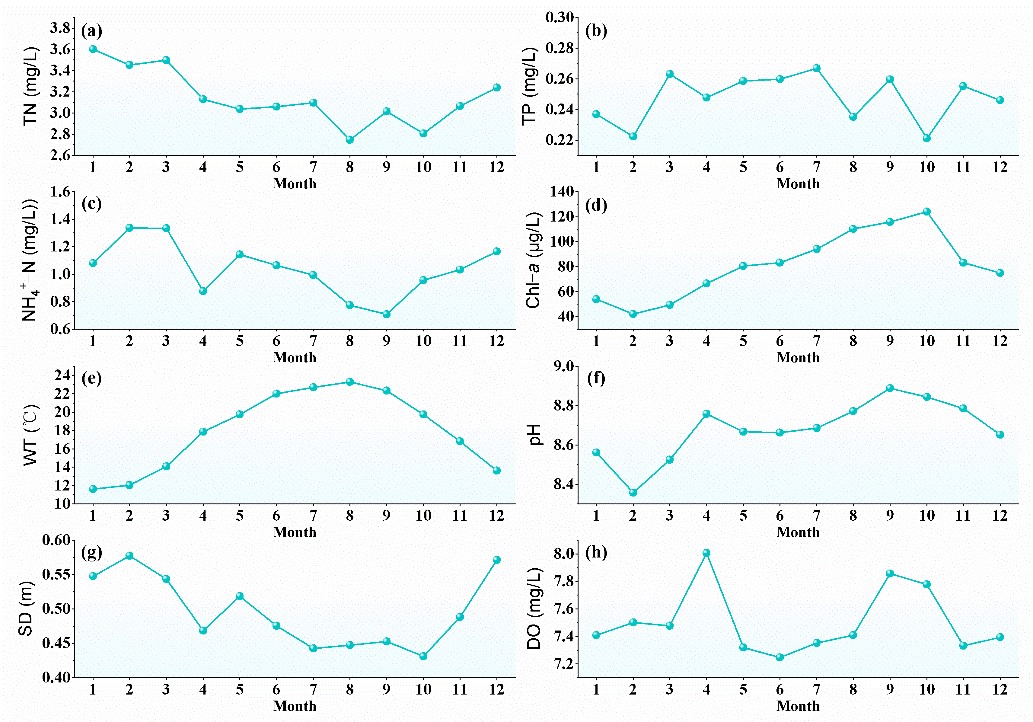

滇池的水质问题经历了长期而复杂的积累和变化过程,富营养化是几十年来流域经济与城镇化发展迅速、人口剧增、大量的农村面源污染及工业污染物排放以及气候变化等综合因素造成流域生态系统破坏的结果,蓝藻水华暴发是富营养化的集中表现。经过多年的治理与修复,水质稳步改善,富营养化情况得到一定控制。但氮磷污染是一个持续复杂的环境问题,尽管藻类生长受温度、溶解氧、营养盐等多因子驱动(图6),但滇池营养盐,特别是氮磷浓度依然严重高于藻类爆发的理论阈值,需要多方面的努力来解决。滇池外源污染物和营养盐输入控制依然任重道远,同时,沉积物内源释放也应当引起重视,对滇池应坚持长期治理,注重治理工程措施的系统性、连续性和有效性。

该研究成果凝聚了团队近十年的努力,既反映了滇池水环境质量的阶段性改善,也揭示了长期治理的复杂性和艰巨性。富营养化治理需要坚持系统施策、长效管理和多方协作,兼顾流域综合治理与湖体生态修复。

上述研究以我校生态学博士研究生李华玉为第一作者、导师张虎才教授为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金《滇池构造漏水隐患及其生态环境效应》(NSFC-云南联合基金U2202207)和云南省教育厅科学研究基金(2023Y0212)的共同资助。

原文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S1470-160X(25)00751-4

图 1 研究区概况及采样点分布

图 2滇池TN、TP和Chl-a月度空间分布特征

图 3 滇池水质月度变化特征

图 4 雨季滇池入湖河流氮磷负荷

图 5 滇池1979—2024年水质变化特征

图 6 滇池旱季和雨季表底层水Chl-a驱动因素分析